平泉寺白山神社参道 一の鳥居から二の鳥居へ

一の鳥居と二の鳥居の間にある主な見所旧玄成院庭園と御手洗池はすでに紹介しましたが、その他この区間にあるものを取り上げてゆきたいと思います。

芭蕉の句碑と手水舎はすでにご紹介しましたのでその先に進んでみたいと思います。

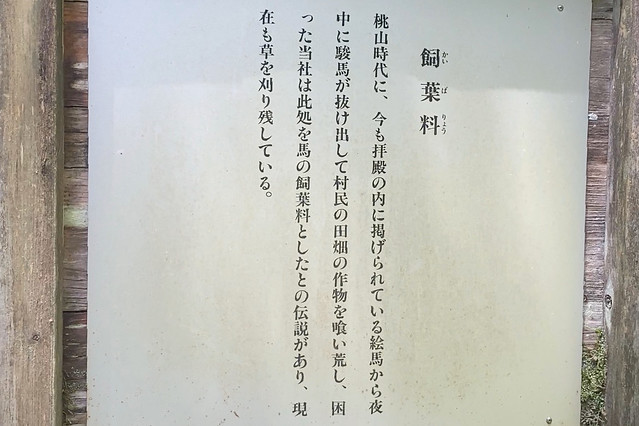

飼葉料(かいばりょう)

参道の左手に草が茂っている場所があります。

これはあえて刈り残しているそうです。

これが飼葉料と呼ばれている場所です。

飼葉料

桃山時代に、今も拝殿の内に掲げられている絵馬から夜中に駿馬が抜け出して村民の田畑の作物を喰い荒らし、困った当社は此処を馬の飼葉料としたとの伝説があり、現在も草を刈り残している。

と記されています。

八幡神社

参道の右手には八幡神社があります。

平泉寺は室町時代の最盛期には、四十八社 三十六堂 社領九万石六千坊あったとされています。

参道からの二の鳥居

樹齢数百年の杉の並木を進んでゆくとやがて二の鳥居が見えてきます。

平常時はこんな感じですが、三十三式年大祭の時はものすごい人でごった返していました。

三十三式年大祭の参道と二の鳥居

まさに参道を埋め尽くす人という具合でした。

二の鳥居は神仏習合の象徴

平泉寺白山神社のHPには以下のように記載されています。

この鳥居は両部鳥居で、神仏習合の形式です。鳥居は一向一揆で消滅しましたが、1778年(安永6年)に再建されました。

https://heisenji.jp/map/

中央の額には「白山三所大権現」と書かれており、中御門天皇の皇子・天台座主・公遵法親王の筆と伝えられています。

鳥居の中央に屋根がついているのはこの額を護るためです。

額内の三所とは白山の御前峰、大汝峰、別山 を指しています。

両部鳥居

両部鳥居についてChatGPTに質問してみました。

とても良い質問です。

「両部鳥居(りょうぶとりい)」は、日本の鳥居の形式の一つで、神仏習合(しんぶつしゅうごう)時代に発達した、特に白山神社や八幡宮、日吉神社などに多く見られる形です。

以下でわかりやすく解説します👇

「両部鳥居」とは、

基本構造は「明神鳥居(柱と笠木がある一般的な鳥居)」に似ていますが、

その両側に斜めに支える補助の柱(控柱・つっかえ柱)がついたものです。つまり、鳥居の左右に斜めの脚が追加された形です。

形が「両側に翼を広げたよう」に見えるのが特徴です。

名称の由来

「両部」とは、**密教(とくに真言宗)**で説かれる

「金剛界(こんごうかい)」と「胎蔵界(たいぞうかい)」という

二つの世界(=両部)を指します。平安時代以降、神と仏を一体とみなす「神仏習合」が広がり、

神社の鳥居にも密教的な意味づけがなされ、

その象徴として「両部鳥居」と呼ばれるようになりました。

主な両部鳥居の例

- 白山比咩神社(石川県)

白山信仰の本宮であり、平泉寺白山神社も同系統の信仰なので、両部鳥居が見られます。- 宇佐神宮(大分県)

日本三大八幡宮の一つ。両部鳥居の典型例。- 日吉大社(滋賀県)

山王信仰の中心地。これも両部鳥居が立つ。

平泉寺白山神社との関係

平泉寺白山神社の鳥居もこの「両部鳥居」形式で、

神仏習合時代に白山信仰が密教と融合していたことを象徴しています。つまりこの鳥居は、

「神道の鳥居」+「仏教の世界観(金剛界・胎蔵界)」

を一体化した象徴的な構造なのです。

まとめ(ポイント)

| 形の特徴 | 鳥居の両側に斜めの支柱がある |

| 意味 | 密教の「両部(金剛界・胎蔵界)」を表す |

| 時代 | 神仏習合の盛んな平安時代以降 |

| よく見られる神社 | 白山・八幡・日吉など |

| 象徴 | 神と仏が一体となった信仰の証 |

なるほど、真言密教で言うところの金剛界、胎蔵界を総じて金胎両部と言う呼び方をすることは聞いたことがあります。

それにしてもChatGPT勉強になりますね^^;

便利すぎて逆に怖いけど、Z世代たちにとってはこれを使いこなすことがデフォルトなんでしょうな^^;w

コメント