二の鳥居をくぐると正面に拝殿が姿を表します。

鳥居の向こうは三本に道が分かれていて、左に進むといくつかの脇社があり、中央は拝殿を経て本社へ、右に進むと開山社を経て三宮に進む道が続いています。

左ルート

鳥居をくぐって左に進む道はこんな感じです。

道の両脇は苔で覆われており、樹齢数百年の杉の巨木に囲まれています。

いくつかの脇社

池尾明神 縁結び観世音菩薩

正面に見えていた祠は池尾明神「縁結び観世音菩薩」という幟旗が両脇にありました。

脇社までもが神仏混合状態なのですね。

拝殿の方に目をやると苔と杉林の向こうです。

さらに進むといくつかの脇社が見えてきます。

一番手前が貴船神社です。

貴船神社

ChatGPTによる解説

🏔 平泉寺白山神社の貴船神社(きふねじんじゃ)

■ ご祭神

- 高龗神(たかおかみのかみ)

┗ 雨を司る神、水を支配する龍神です。

┗ 「龗(おかみ)」とは古語で「龍・水神」を意味します。 - 闇龗神(くらおかみのかみ) を併せて祀るとされる場合もあります。

この二柱は『古事記』『日本書紀』において、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が火の神・迦具土神を斬った際、その血から生まれた水神です。

■ ご神徳(信仰の対象)

- 雨乞い・水の守護

- 農作物の豊穣

- 水害除け

- 清浄・禊(みそぎ)

- 生命の源である「水」を司ることから、「縁を潤す神」としての信仰もあります。

■ 平泉寺における位置づけ

- 平泉寺白山神社は、古代から「白山三所権現(白山比咩神社・伊弉冉尊)」「十一面観音」などを本地とする山岳信仰の中心地でした。

- 白山信仰の中で「水の神」は非常に重要であり、白山の雪解け水が九頭竜川を経て越前・加賀を潤すことから、水を司る神(高龗神)への信仰が自然に生まれました。

- この文脈の中で、「貴船神社」は白山の水源・龍神信仰を象徴する脇社として祀られたと考えられます。

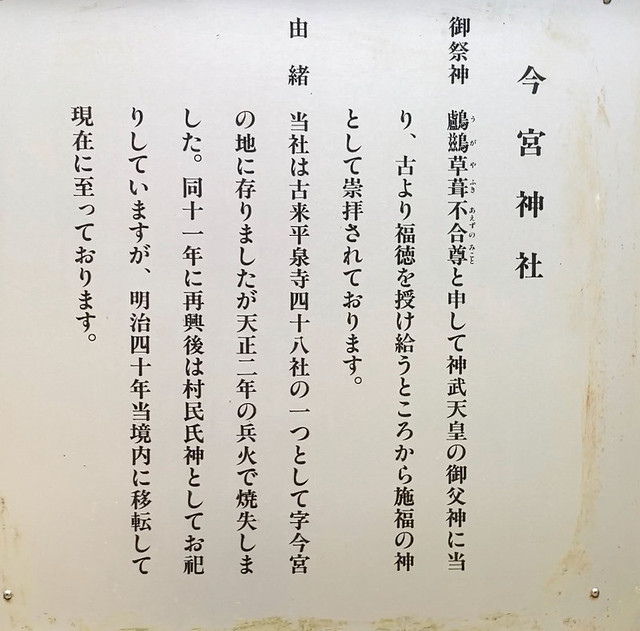

今宮神社

さらに進むと一対の狛犬が出迎えてくれます。

そこには今宮神社と案内板がありました。

以下ChatGPTによる解説です。

🏯 平泉寺白山神社の今宮神社(いまみやじんじゃ)

■ 名称の由来:「今宮」とは?

- 「今宮(いまみや)」という社名は、古代・中世の神社でしばしば見られる名称です。

意味としては――- 「新しく鎮座した神」

- 「再興された社」

- 「地域の新たな守護神」

を表す言葉とされます。

平泉寺の今宮神社も、かつての大規模寺院都市・平泉寺の再建・復興に関わる象徴として「今宮(新たなる宮)」と称された可能性があります。

御祭神 鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)とは

■ 神名の読みと意味

- 読み:うがやふきあえずのみこと

- 漢字の意味を分解すると:

- 鵜葺草(うがや):屋根を葺(ふ)くために使う「鵜の羽根(うのはね)」や「葺草(かや)」

- 葺不合(ふきあえず):屋根を葺き終えないうちに、という意味

→ つまり「屋根を葺き終える前に生まれた御子」ということです。

この神名は神話上の出生エピソードに由来します。

■ 両親

- 父:彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

(別名:山幸彦〔やまさちひこ〕—海幸山幸の神話の主人公) - 母:豊玉姫(とよたまひめ)

(海神(わたつみ)の娘。龍宮の神の娘でもある)

🐚 誕生の神話

- 山幸彦は、兄・海幸彦との「釣り針の誓約」の物語を経て、海神の宮に行き、そこで海神の娘・豊玉姫と結ばれます。

- 豊玉姫は妊娠し、地上に戻って出産することにします。

- 彼女は「私の本当の姿を見ないでください」と言って、**産屋(うぶや)を建てはじめます。

その屋根は鵜の羽で葺く草屋根(鵜葺草葺)**でした。 - しかし、夫の彦火火出見尊が約束を破って中をのぞくと、

豊玉姫は「八尋和邇(やひろわに)=巨大な龍(海神の姿)」となって出産していたのです。 - 恥じた豊玉姫は海へ帰り、産屋の屋根はまだ葺き終わっていませんでした。

そのときに生まれたのが――

➡ 鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと) です。

他にもいくつかの脇社が点在しています。

平泉寺白山神社のHPには以下のような解説があります。

社堂について

白山中宮七社権現(本社、別山社、越南知社の三社の外に、金劍、加宝、三宮、佐羅の諸社を加える)を中心として、神明社、祇園社、天神社、木曽宮などすべて48社、これに附随して大講堂、三重大塔、法華堂、常行堂、不動堂、大師堂、薬師堂、惣門、南大門等、数多くの社堂が並んでいました。

https://heisenji.jp/hakusan-shirine/culture/

加賀国にも白山七社が存在します。

今後、白山七社も記事として上げてゆく予定でおります。

右ルート

二の鳥居のところまで戻って右ルートを進んでみます。

忠魂脾

右の参道を進むと苔の中に忠魂碑が現れます。

忠魂脾に関しては平泉寺白山神社のHPにもこれと言った解説はなく、ChatGPTに質問しても一般的な忠魂脾との違いなどは資料がなさげでした。

苔むした岩が写真映えする的な案内が出てきただけです。

開山社

さらに参道を進むと石の鳥居が現れます。

短い石段があり、その上には開山社があります。

開山社とは開祖泰澄大師をお祀りするお社です。

以下は平泉寺白山神社のHPからの引用です。

開山社の礎石から分かること

拝殿の南に、現在は泰澄大師をお祀りする「開山社(かいざんしゃ)」が建てられています。

https://heisenji.jp/hakusan-shirine/culture/

ここは江戸時代には、愛宕社(あたごしゃ) が建てられていたようですが、その前の中世時代の古図からは鐘楼が描かれていました。

開山社を建立する際、地面を掘り起こしたところ土中に埋もれていた鐘楼の礎石4つが昔の位置に残っているのを発見しました。

古図の記載通りであることが明らかとなった事例です。

開山社の位置から拝殿を見ると、等間隔に置かれている大きな石が目に入ります。

これがかつての拝殿の礎石です。

礎石の配置がかつての拝殿の大きさを今に伝えています。

平泉寺白山神社のHPには以下のように記載されています。

拝殿の大きさ

中央の大拝殿は、南北四十五間八分(約83メートル/柱間二十七) 、東西七間二分 (約13メートル/柱間四)という全国に比類少ない宏大な拝殿でした。

https://heisenji.jp/hakusan-shirine/culture/

残念ながら今はその礎石と鬼瓦が残るだけですが、境内の礎石から大きさを想像できることでしょう。

それでは再び二の鳥居まで引き返して、中央の参道を拝殿へと進んでゆきます。

中央ルート

中央の参道はまっすぐに拝殿へと続いています。

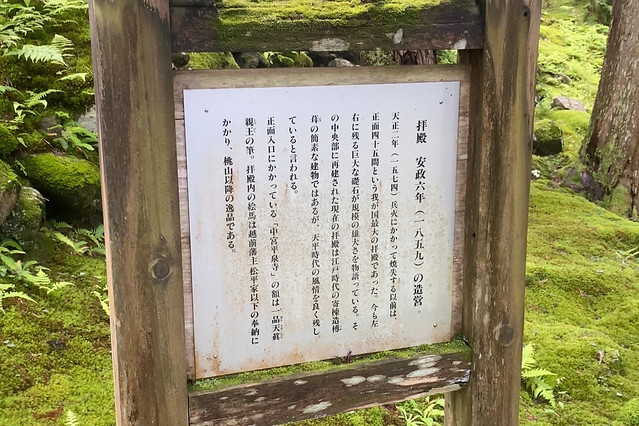

拝殿

平時の拝殿はこのような感じで、扉は閉じられています。

拝殿の右脇には案内板が立っています。

案内板の内容を以下に書き留めておきます。

拝殿 安政六年(1859)の造営

天正二年(1574)兵火にかかって消失する以前は、正面四十五間という我が国最大の拝殿であった。

今も左右に残る巨大な礎石が規模の雄大さを物語っている。

その中央部に再建された現在の拝殿は江戸時代の寄棟(よせむね)檜皮葺(ひわだぶき)の簡素な建物ではあるが、天正時代の風情をよく残していると言われる。正面入り口にかかっている「中宮平泉寺」の額は、一品天真親王の筆。

拝殿内の絵馬は越前藩主松平家以下の奉納にかあかり、桃山以降の逸品である。

拝殿の扁額

これが一品天真親王の筆による「中宮平泉寺」の額です。

神仏分離令で白山神社を名乗ることを強要されましたが、この額はそのまま残されたようですね。

三十三式年大祭の時の拝殿の様子

二の鳥居からの拝殿。

人が殺到しないように、ブロックごとに区切って人数制限を設けてある程度の間隔をおいて人を流していました。

拝殿の扉は開放されていました。

拝殿の内部を初めて見ることができました。

この絵馬の中の馬が夜な夜な拝殿を抜け出して、里の住民の畑を荒らしまわったのでしょう^^;

その馬を引き止めるために飼葉料が設けられました。

拝殿の裏側から拝殿内を見たところ。

三十三式年大祭は本当に貴重な機会でした。

コメント