白山へと続く禅定道の起点は、それぞれ馬場と言われておりました。

加賀國は現在の白山比咩神社、越前國は現在の平泉寺白山神社、美濃國は現在の長滝白山神社。

この三つを三馬場と称します。

馬場の本来の意味は「乗馬の練習をする場所。 馬術の練習や競技をするのに用いる平地。 うまば。」でありますが、白山の馬場は、馬でそこまで行き、馬をつなぎとめておいた場所、あるいは馬がそれ以上進めない神域への入口と言う意味合いがあったようです。

もともと山は神の聖域として仰ぎ見る存在でしたが、6世紀に大陸から仏教が伝わると、山の霊気に触れ、超人的な力を身に付けようとする修行の場として開拓されていきました。

白山比咩神社のHPより。

白山においても、泰澄の開山後、山岳信仰の高まりから修験の霊場として登拝する修行僧が増え、修行登山路=「禅定道」として発展していきます。

『白山記』(白山比咩神社所蔵)によれば、泰澄が白山を開山してからおよそ115年後の天長9年(832)には、加賀、越前、美濃に登拝の拠点となる「馬場」が開かれたと記されています。馬場という呼び方には、白山へ登る際、馬でそこまで行き、馬をつなぎとめておいた場所、あるいは馬がそれ以上進めない神域への入口だからそう呼ばれたという説が残っています。

加賀馬場 白山比咩神社

まずは、白山比咩神社の起源と変遷についてみてゆきたいと思います。

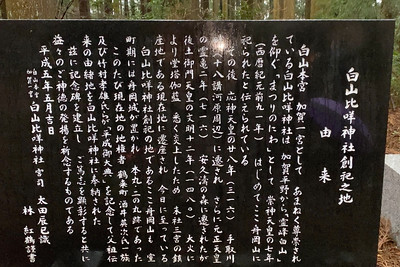

白山比咩神社創始の地

白山比咩神社の現在の所在地は白山市三宮町ニ105-1で、住所が示す通り元々三の宮が置かれていた場所です。

比咩神社創始の地というのは、船岡山の山中にあり、現在は石碑が立っています。

白山比咩神社年表によれば、、、、。

崇神7年(紀元前91年)船岡山に白山の「まつりの庭」として白山比咩神社の社殿を創建。(白山大神宮御鎮座伝記)

とあります。

泰澄大師が白山を開山されたのが老元年6月18日(西暦717年)ですから、それよりも800年ほど古い時代にすでにこの地に白山信仰の拠点が存在していたのでした。

その後三度にわたって、比咩神社の鎮座地は遷座することになります。

十八講河原と安久濤の森

応神28年(西暦297年)手取川畔(十八講河原)に遷座。

霊亀2年(西暦716年)手取川畔(安久濤の森)に遷座。養老元年6月18日(西暦 717年)泰澄白山登拝。(泰澄和尚伝)

創始の地での発祥から400年近くは船岡山に鎮座した比咩神社でしたが、手取り川に近い場所(手取川の流れそのものが時代と共に移動しているため、正確な位置はわからない?)に一度遷座されます。

現在十八河原公園というものが手取川の河川敷に存在しますが、比咩神社との因果関係は明らかにされていません。

この場所も400年以上鎮座地として続いていたようです。

その後、水害に遭い旧北陸鉄道、加賀一の宮駅のすぐ脇の安久濤の森に遷座されます。

泰澄大師が白山を開山した当時は、白山比咩神社は手取川畔(安久濤の森)に存在していたようですね。

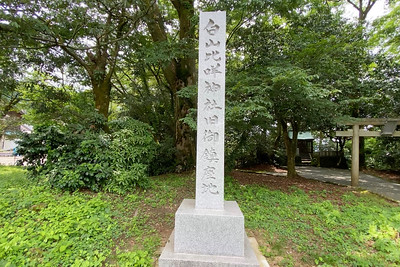

安久濤の森は現在は「古宮公園」になっていて、「白山比咩神社旧鎮座地」の石碑が残されています。

十八講河原の鎮座地が水難に遭って遷座したのに対して、安久濤の森は火難に遭い現在の三の宮へと移転することになります。

長享2年6月1日(西暦1488年)三宮を本宮鎮座の地と定める。

白山比咩神社が現在の地に遷座されたのは15世紀になってからの事でした。

安久濤の森は700年以上比咩神社の鎮座地として続いていたようです。

その後の経緯の主なものは以下のとおりです。

享禄4年5月9日(西暦1531年)一向一揆と戦い白山衆徒は殆んど全滅。

白山信仰と白山比咩神社歴史より。

文禄5年8月27日(西暦1596年)前田利家が白山本宮を再興。

寛文8年 (西暦1668年)白山麓十八ヶ村が幕府領(天領)となる。

明治元年3月17日(西暦1868年)諸神社の別当・社僧に還俗を命じる。(神仏分離の初め)

明治10年10月(西暦1877年)白山比咩神社を本社とし、嶺上の神祠を奥宮と定める。

泰澄大師開山後の白山信仰は修験道的な色合いが濃く、神仏習合の宗派だったわけですが、一向衆徒に壊滅に追いやられ、前田利家によって再興されるも、明治時代の神仏分離によって再び廃仏毀釈の迫害を受けることになります。

この辺りの事情は「白山信仰の光と闇」の項で断片をつなぎ合わせながら、いずれ全容を浮き彫りにしてゆきたいと考えております。

白山比咩神社と白山寺

石川郷土史学会のブログによると

「神仏分離、白山下山仏から150有余年現地探査」(北國新聞社後援)を行った。

白山比咩神社にあった真言宗白山寺が1869(明治2)年、神仏分離令を受けて廃止され、本地堂(本堂)の扁額や地蔵尊像が残る白山市内の神社など4カ所をめぐり、155年経った今も、「物証」はしっかり守られ、地蔵尊像は地元の奉賛会が浄財を集めて維持管理していることを確認した。明治元年までは現在の白山比咩神社境内に、白山本宮と白山寺が神仏習合で共存しており、同学会一行は「本地堂」「釣鐘堂」など記された藩政期の平面図を手に、現境内のどこにあったかを探った。

続いて神社裏手の三宮町共同墓地にある、神仏習合時代の総元締め「惣長吏(そうちょうり)」の墓を視察した。

5基ほど残るが、縦に亀裂の入った墓石も含め風化が著しい。

ただ、三宮町会が随時、雑草除去などを行い、毎年旧盆には白山比咩神社と金沢市の金峯山(きんぷせん)修験本宗妙応寺(金沢市元菊町)が鎮魂慰霊祭を営んでいるという。との報告がありました。

白山の三馬場はいずれも本来神仏習合の拠点であり、加賀には白山寺、越前には平泉寺、美濃には長瀧寺という密教系の寺院が併設されていたわけですが、このうち現在でもその姿を留めているのは美濃国の長瀧寺のみで、白山寺と平泉寺は神仏分離令によって廃寺とされてしまいました。

その名残があるのであれば、実際に写真に収めて記録として残したいと念願します。

白山信仰の闇の部分は暗くて深いようです。

越前馬場 平泉寺白山神社

平泉寺白山神社は、奈良時代初期の養老元年(717年)、泰澄大師によって創建されました。

同じ年に泰澄大師は白山に登頂しています。

平泉寺の所在地は、福井県勝山市平泉寺町平泉寺56で創始から所在地は変わっていません。

泰澄大師による白山開山と当社の始まり

当社は養老元年(717)の泰澄大師による白山開山からほどなく、泰澄自身の手によって創建されました。当時は平泉や平清水(ひらしみず)と呼ばれていたことが知られています。

泰澄は越前(福井県)の人で、越知山(おちさん)で修行し、女神(白山大神)の招きに応じて、同年4月1日勝山の地を踏まれ、さらに東の林泉にたどり着かれました。現在も、平泉寺白山神社の一角にあって滾々(こんこん)と水が湧き出ている御手洗池(おみたらし、つまり平泉)がそれにあたります。その泉のほとりで祈っていますと、ふたたび女神が、泉の中の影向石(ようごいわ)に出現、白山登拝を促しました。そこで泰澄は、二人の行者、淨定行者(きよさだぎょうじゃ)と伏行者(ふせのぎょうじゃ)とを伴って、白山に十泊以上かけて登拝されました。これが白山の開山と伝えられているものです。

平泉は「坂の下から湧き出る泉」をいい、「ひら」は坂や崖を意味する非常に古い古語です。

https://heisenji.jp/hakusan-shirine/about/平泉寺白山神社の歴史より引用

三人は山頂での千日におよぶ修行ののち下山、御手洗池(平泉)のほとりに白山大神(女神、伊奘册尊/いざなみのみこと)を祀る祠(ほこら)を建て、その傍らにお住まいになり修行に励まれました。これが当社の始まりです。

白山比咩神社や長滝白山神社が泰澄大師の時代の遥か昔から存在していたのに対して、平泉寺白山神社は泰澄大師によって創設されたのが他の二つの馬場とは異なる点です。

最も、馬場(ばんば)と呼ばれるようになるのはいずれも白山登拝が盛んになってくる頃からですから、馬場としての成立は同時期と言えるのいかもしれません。

平泉寺の歴史年表によると。

717 年(養老1) 泰澄大師、白山を開く。

832年 (天長9) 白山信仰の拠点として、越前、加賀、美濃の三馬場が開かれる。

とあります。

中世六千坊時代の盛時と一向一揆による滅亡

さらに平泉寺白山神社の歴史から引用します。

白山信仰の越前側の拠点となった平泉寺は、越前馬場、白山平泉寺、室町中期以降は中宮平泉寺などと呼ばれ、現在の勝山市の大部分を領有したほか、福井市の東半分を占める藤嶋庄(ふじしまのしょう)からの収入もあって、いつしか越前で有数の勢力となりました。室町時代の最盛時には、四十八社三十六堂社領九万石六千坊と称され、政治また経済面のみならず、文化や芸能にも見るものがありました。これらも、元をたどれば白山への信仰から出発していて、越前の山深い豪雪地帯にあって花開き、伝わっていったのでした。

しかし、勢力が大きくなるに従って平泉寺内部には不和が生じ、折から係争中の一向一揆勢力によって、当社は天正2年(1574)全山焼失しました。実力者であった宝光院と玉泉坊兄弟の仲が悪く、有力者朝倉氏滅亡の危機に際し、兄弟それぞれの思惑も手伝って平泉寺は分裂し争いました。そして、ついには五キロほど離れた村岡山(むろこやま)の方に出陣していた隙をつかれて、村内に侵入した一揆勢の手によって放火され、当社は自滅するように灰燼に帰したのでした。

1471年(文明3) 朝倉氏、一乗谷を本拠とする。以後、平泉寺は朝倉氏と結ぶ。

1573年(天正1) 朝倉氏滅亡、平泉寺も内部抗争に端を発して、一向一揆勢と対立する。

1574年(天正2) 平泉寺の衆徒、一揆勢の立てこもる村岡山を攻撃する。

宝光院等の衆徒が討死にし、平泉寺も攻撃され焼亡する。

加賀国の白山寺白山比咩神社も一向衆徒に壊滅に追いやられましたが、平泉寺もまた一向衆徒によって全山焼失してしまいます。

顕海僧正による再興と白山山頂での祭礼奉仕

更に平泉寺白山神社の歴史から引用します。

この事態を予見していた平泉寺の学頭賢聖院(げんじょういん)顕海(けんかい)僧正は、専海(せんかい)・日海(にっかい)のお弟子二人に、急いで重要で持ち運びのできるものをまとめさせ、九頭龍川上流の越前美濃国境付近の桔梗原(ききょうがはら)に落ちのびました。そして、そこに住んでいた原家(はらけ)の世話になりつつ雌伏すること十年、天正11年(1583)春、頃合いを見計らって三人は平泉寺に帰山しました。一面は焼け野原のままでしたが、旧境内の一角に廬(いおり)を営み再建に着手しました。有難かったのは、豊臣秀吉がすみやかに朱印状を下し、平泉寺そのものが安堵されたことです(秀吉の庇護を受け安心して生活することができました)。

全山焼失した平泉寺白山神社は難を逃れた顕海によって再建されます。

現在でも一の鳥居の手前に顕海寺というお寺が残されていますが、この顕海にゆかりの寺院です。

明治期の神仏判然令によって白山信仰の神社に戻る

顕海による平泉寺再建で、江戸時代までは白山山頂での祭礼奉仕は平泉寺白山神社が司ることとなっていましたが、明治維新の神仏分離以降状況が一変します。

時代は明治維新へと進み、明治4年(1871)、白山は、それまで北国白山と称された特別行政区ないしは幕府直轄の天領でしたが、加賀(石川県)に編入され、わずかに越前松平家などより寄進された所領も全て停止されたので、当社は非常な困難に直面しました。同時に神仏判然令(神仏分離令)が出され、以降は、仏教的要素を廃し平泉寺を白山神社と改める旨の指令があり、面目を一新しました。

1870年 (明治3) 平泉寺寄進地領がすべて没収となる。平泉寺の名称を廃し、白山神社となる。

1873年 (明治6) 白山天嶺の三社が白山比咩神社の所管となる。

平泉寺白山神社の記事一覧

美濃馬場 長滝白山神社と長瀧寺

美濃馬場は岐阜県郡上市白鳥町長滝にある長滝白山神社を中心に、美濃國側の白山信仰の拠点とされて来ました。

越前國と加賀が明治維新の神仏分離令で白山寺、平泉寺が廃寺に追いやられたのとは異なり、美濃馬場には長滝寺が同じ境内の敷地内に存続することが許されました。

神仏習合の姿を今に伝える貴重な存在といえます。

長滝白山神社

長滝白山神社(ながたきはくさんじんじゃ)は、岐阜県郡上市白鳥町長滝に鎮座する神社である。霊峰白山を御神体とする。日本各地に分布する白山神社の中心的な神社の一つで白山信仰における美濃国側の中心である。

概要

明治維新以前は白山中宮長瀧寺(はくさんちゅうぐうながたきでら)と称したが、明治時代の神仏分離により、長滝白山神社と長瀧寺に分離された。神仏分離後も長滝白山神社と長瀧寺は同一境内にあり、参道も同じである(参道から左側が長瀧寺、右側が長滝白山神社)。

社号は白山長滝神社と呼ぶ場合もある。宗教法人としての登録名は「白山神社」。旧社格は県社。

白山:美濃禅定道における白山中居神社・洲原神社とともに白山信仰の中心である。

明治期には火災に見舞われ一部の宝物を失うが、現在も長瀧寺と共に白山信仰に関わる国・県・市指定の多数の文化財を伝えている。

祭神

- 菊理媛神(白山比咩神・白山権現)

- 伊弉諾尊

- 伊弉冉尊

沿革

霊峰白山を神体山と仰ぎ、白山信仰の表日本における一大拠点であり、いわゆる美濃馬場とはこの地のことである。

伝承によれば養老元年(717年)、白山中宮長瀧寺として泰澄が創建したとされる。同6年には同寺にて元正天皇の病気平癒を祈願して効験があったことから、元正自作の十一面観音、聖観音、阿弥陀如来の本地仏を安置し、白山本地中宮長瀧寺に改称したという。

天長5年(828年)にはそれまでの法相宗から天台宗寺院へ改宗。同9年には白山三馬場の一つになる(『白山之記』)。

平安時代の長瀧寺は、白山三所、若宮社、大講堂、鐘楼、護摩堂、神楽殿、三重塔、法華堂、薬師堂など30以上の堂宇が建ち、6谷6院360坊を有していたという。文永8年(1271年)には火災により半数の建物を焼失。正応3年(1290年)には本殿が再建された。宝徳2年(1450年)には比叡山延暦寺西塔院南尾一切経蔵院の末寺となる。

江戸時代には白山嶺上の管理を巡り、美濃馬場の白山本地中宮長瀧寺、加賀馬場の白山寺白山本宮、越前馬場の白山中宮平泉寺との論争が起きる。日本全国の白山神社の半数以上が白山本地中宮長瀧寺系統の白山神社であったという。

慶応4年(明治元年、1868年)、神仏分離令により、長滝白山神社と長瀧寺に分離した。白山本地中宮長瀧寺の建物のうち、白山三社、拝殿は長滝白山神社となり、大講堂、薬師堂、弁天堂、鐘楼、経蔵などは長瀧寺となる。明治32年(1899年)に火災で社殿を焼失し、現在の建物は大正時代の再建である。

長滝白山神社、長瀧寺、阿名院が共同で設置した宝物殿(瀧宝殿)は、2018年(平成30年)に郡上市に寄附され、郡上市の施設白山瀧宝殿となっている。

WikPediaより引用

長瀧寺

長瀧寺(ちょうりゅうじ)は、岐阜県郡上市白鳥町にある天台宗の寺院。山号は白山。本尊は釈迦三尊。往時は”白山中宮長瀧寺”とよばれ、白山信仰における美濃禅定道の拠点(美濃馬場)であった。

概要

明治維新以前は白山中宮長瀧寺(はくさんちゅうぐうながたきでら)と称したが、明治時代の神仏分離により、長滝白山神社と長瀧寺に分離された。

神仏分離後も長滝白山神社と長瀧寺は同一境内にあり、参道も同じである(参道から左側が長瀧寺、右側が長滝白山神社)。明治期には火災に見舞われ一部の宝物を失うが、現在も長滝白山神社と共に白山信仰に関わる国・県・市指定の多数の文化財を伝えている。

歴史

養老2年(718年)勅命により泰澄が法相宗の寺院として創建したと伝えられ、天長5年(828年)天台宗に改められたという。

古くから白山信仰と深いかかわりがあり、郡上郡一円に大きな宗教的勢力として君臨していた。最盛期の鎌倉時代には六谷六院、神社三十余りと三百六十坊が存在したといわれる。

宝徳2年(1450年)には比叡山延暦寺西塔院南尾一切経蔵院の末寺となる。

戦国時代になると浄土真宗の勢力が郡上に浸透し、坊院の多くが浄土真宗本願寺派に改宗したほか、朝倉氏が郡上に侵攻した際に略奪を受けて勢力を失った。

江戸時代にも郡上藩主の井上氏に寺領を没収され、浜松二諦坊により白山牛王の発給権を失い、白山別当職を越前平泉寺に奪われて衰退する。

文政8年(1825年)、老朽化した大講堂の再建が成った。大講堂は間口18間(約33m)、奥行き14間(約25m)と巨大で、郡上に過ぎたは長瀧講堂と謳われていた。

慶応4年(明治元年、1868年)、神仏分離令により、長滝白山神社と長瀧寺に分離した。白山本地中宮長瀧寺の建物のうち、白山三社、拝殿は長滝白山神社となり、大講堂、薬師堂、弁天堂、鐘楼、経蔵などは長瀧寺となる。

明治32年(1899年)に火災で堂宇を焼失し宝物の一部を失った。現在の建物は昭和時代の再建である。

WikiPeidaより引用