三の宮参道の鳥居

平泉寺白山神社 本社を別山社の方へ進むと、二の鳥居を右側に進んだ三の宮に続く参道と合流します。

そこには木製の小さな鳥居があり、潜って進みます。

杉の木立に囲まれて、左右に古い石垣が続く道を進んで参ります。

しばらく進むと左手に何やら案内板が見えてきました。

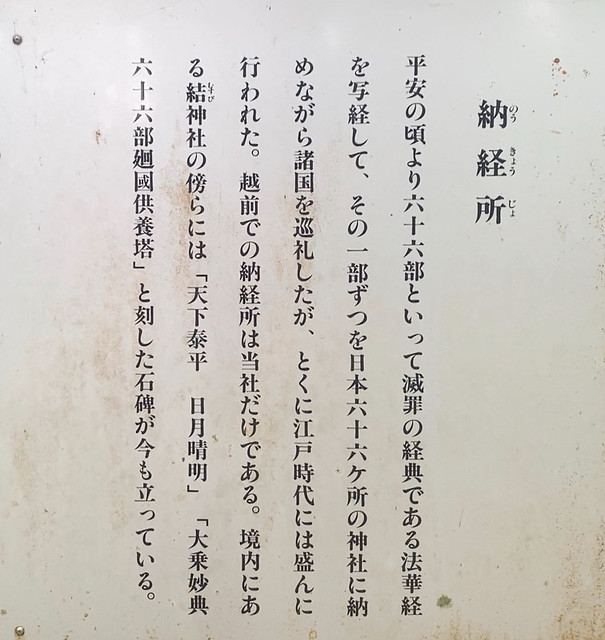

納経所の案内板です。

越前では当社だけと書かれています。

納経所跡

納経所跡 のうきょうしょあと

平安の頃より六十六部といって滅罪の経典である法華経を写経し、その一部ずつを日本六十六ヶ所の神社に納めながら諸国を巡礼しました。

とくに江戸時代には盛んに行われ、越前での納経所は当社だけです。

境内にある結神社の傍らには「天下泰平 日月晴明」「大乗妙典六十六部廻國供養塔」と刻した石碑が現存しています。平泉寺白山神社HPより引用

https://heisenji.jp/map/

廃仏毀釈の残骸

納経所に続く道の左右には古びた石垣らしきものがあるように見えますが、よくみてみると石垣に混じって破壊された石仏が無造作に放置されています。

上半身が破壊された石仏。

これが廃仏毀釈の残骸だと思われます。

廃仏毀釈とは?

ChatGPTに解説してもらいます。

平泉寺白山神社(へいせんじはくさんじんじゃ)と**廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)**の関係は、この神社・寺院の歴史を語る上で非常に重要な出来事です。以下で順を追って解説します。

🔶 1. 平泉寺白山神社の成り立ち

平泉寺は、奈良時代の養老元年(717年)に泰澄(たいちょう)大師が開いたと伝えられる白山信仰の拠点です。

もともとは「平泉寺」という寺院であり、**白山権現(しらやまごんげん)**を本地仏として祀る「神仏習合」の聖地でした。中世には、白山信仰の中心として大いに栄え、僧兵数千を擁する大寺院・宗教都市に発展しました。室町時代には「北陸比叡山」とも称されるほどの勢力を持っていました。

🔶 2. 神仏習合の形

平泉寺は、白山権現を本地仏(観音菩薩など)とする神仏習合の聖地でした。

神と仏を一体のものとみなし、

- 本地:仏(観音・阿弥陀・釈迦など)

- 垂迹:神(白山比咩大神など)

という考え方がとられていました。したがって、平泉寺には神社的な社殿と仏教的な伽藍が同居しており、多くの僧侶が神に仕えるという形態でした。

🔶 3. 廃仏毀釈とは

廃仏毀釈とは、明治維新の際に行われた「神仏分離令(1868年)」をきっかけに、

仏教を排除し神道を純化しようとした政策・社会運動のことです。この運動によって、全国の神社で仏像・仏具・経典・寺院建築が破壊・焼却され、多くの寺が廃寺となりました。

🔶 4. 平泉寺白山神社における廃仏毀釈

平泉寺もその例外ではありませんでした。

明治初年、政府の神仏分離令により平泉寺の「寺」としての性格は否定され、

仏教的な要素(仏像・仏堂・経典など)は徹底的に破壊・焼失しました。

- 本尊の仏像は破壊・散逸

- 堂宇は焼かれ、多くの伽藍が失われる

- 僧侶たちは追放され、「神職」のみが残る

- 名称も「平泉寺」から「平泉寺白山神社」と改称

この時、かつての巨大寺院都市としての姿は失われ、現在のように「白山神社」として神道形式に改められました。

🔶 5. 廃仏毀釈後の再興と保存

しかし、幸いにも平泉寺の広大な境内は荒廃を免れ、

苔むす石畳や参道、社殿の跡などが今日まで良好に残されています。

現在は「平泉寺白山神社」として神道の社が中心ですが、

その背後には明確に神仏習合の遺構と精神が息づいています。昭和・平成以降の発掘調査で、かつての堂跡や僧坊跡などが発見され、

中世の宗教都市の姿が明らかになってきました。

このため、平泉寺白山神社境内は「国指定史跡」として保護されています。

廃仏毀釈につきましては、また別の機会に深掘りしてみたいと思いますが、今回の納経所はこのくらいにして参道に戻ります。

さらに参道を進んでゆきます。

三の宮の案内板が見えてきました。

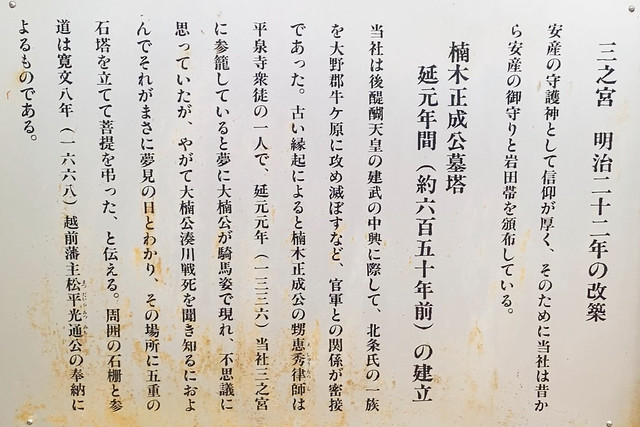

楠木正成の供養塔

三の宮の手前左手に楠木正成の供養塔があります。

こちらは平泉寺白山神社のHPから引用します。

楠木正成の供養塔 くすのきまさしげのくようとう

かつてはここに三之宮の拝殿がありました。

楠木正成の甥の恵秀律師(えりゅうりっし)がこの拝殿でお勤めをしていると楠木正成が鎧甲の武者姿で目の前に現れたので、恵秀律師が不思議に思い調べてみると、この日に正成が湊川の合戦で戦死していたことを知ります。

その後恵秀律師は供養の石塔を建てました。1336年(延元元年)建立。

1574年(天正2年)の一向一揆の時に拝殿は焼失し、この石塔も一部失われましたが、1668年(寛文8年)に福井藩主松平光通の奉納により補修して周囲に玉垣をもうけました。平泉寺白山神社HPより引用

https://heisenji.jp/map/

元々はこの場所に三の宮の拝殿があったようです。

拝殿の規模はかなり大きかったみたいですね。

三の宮

最後の石段を登ると現在の三ノ宮に到着します。

ChatGPTによる平泉寺白山神社 三の宮の解説

まず最初にChatGPTによる三の宮の解説を掲載しておきます。

平泉寺白山神社の「三の宮(さんのみや)」について解説いたします。

🏔【概要】

平泉寺白山神社の三の宮は、白山三所権現のうちの一つで、白山信仰における「白山三宮(本社・中宮・奥宮)」の体系に対応するものです。

平泉寺では、**三の宮=白山比咩神(しらやまひめのかみ)**を主祭神とするお社とされています。

⛩【三の宮の神格】

- 御祭神:白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ)

- 別名:菊理媛神(くくりひめのかみ)

- 白山信仰の主神であり、白山本宮(石川県白山市・白山比咩神社)の祭神です。

- 伊奘諾尊と伊奘冉尊の「黄泉の国」での対話を取り持った女神として、『古事記』『日本書紀』にも名が見えます。

- 「縁を結ぶ神」「調和・和合の神」として信仰されており、白山の女神として崇められています。

🕍【平泉寺における三の宮の位置づけ】

平泉寺白山神社では、白山三所権現を以下のように祀っています。

宮名 主祭神 神格・役割 備考 一の宮 伊奘諾尊(いざなぎのみこと) 男神・創造神 本社・中央に位置 二の宮 伊奘冉尊(いざなみのみこと) 女神・生成神 一の宮の隣 三の宮 白山比咩大神(菊理媛神) 和合・調和の女神 三所権現の中でも白山そのものの神格を象徴 このように、三の宮は「白山そのものの神霊」を表し、平泉寺が白山本宮と同一の信仰圏にあることを示しています。

🏞【歴史的背景】

- 平泉寺は奈良時代に泰澄大師によって開かれ、白山信仰の中宮として栄えました。

- 中世には白山権現信仰の中心地として、一の宮・二の宮・三の宮が体系的に整備されます。

- 三の宮は特に白山本宮との精神的なつながりを象徴し、女人禁制の白山山頂に代わる「遥拝の宮」ともなっていました。

🌸【信仰的意義】

三の宮の白山比咩神は、すべてを「くくる(結ぶ)」力をもつとされ、

- 人と人の縁

- 心と心の和合

- 自然と人との調和

をもたらす神として信仰されています。そのため、近年では縁結び・家内安全・心の平穏などを願って参拝する方も多く、

平泉寺の「結び観音菩薩」とも信仰的に響き合う存在です。

ChatGPTの解説によれば三の宮は三所権現のうちの一つとされているようです。

平泉寺白山神社のHPには以下のように紹介されています。

三之宮 さんのみや

祀られているのは、栲幡千々姫尊(たくはたちぢひめのみこと)で安産の神様として知られています。

https://heisenji.jp/map/

参拝するとお産が軽くなるといういわれがあり、お参りの帰りに社務所で腹帯を求められます。

平泉寺白山神社からの案内では、三の宮が三所権現の一つであることや菊理媛神については触れられていません。

色々と疑問が湧いてきますが、ChatGPTによる三所権現の定義については次回深掘りしてみたいと思います。

栲幡千々姫尊(たくはたちぢひめのみこと)

こちらもChatGPTに解説してもらいました。

🔶 1. 栲幡千々姫尊とは

**栲幡千々姫尊(たくはたちぢひめのみこと)は、『古事記』や『日本書紀』に登場する高天原(たかまのはら)**の神で、

織物や機織(はたおり)・布を司る女神とされています。

- 「栲(たく)」=白く美しい絹や木綿

- 「幡(はた)」=織り布

- 「千々(ちぢ)」=数多く・繊細に織られた布

という意味から、清浄・美・女性的霊力の象徴として崇められました。

また、彼女は天照大御神の御親族でもあります。

🔶 2. 系譜(神話上の位置づけ)

『古事記』によると、

天御中主神

┗ 高御産巣日神

┗ 神産巣日神

┗ 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

┗ 栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)

とされ、

高皇産霊神の娘、

そして天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)の妻です。その間に生まれたのが、

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと) — 天孫降臨の主神です。つまり、天孫ニニギの母神であり、

天照大御神の孫の母という非常に尊い系譜に属する女神です。

ここで注目すべき点は栲幡千々姫尊は天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)の妻だと言う点です。

天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)は平泉寺白山神社本社右隣の別山社の御祭神であり、いわば、平泉寺白山神社では、別山社の神様の妻だと言うことですね。

注釈としてはChatGPTの情報に偽りがなければと言う前提条件付きです!

🔶 3. 白山信仰との関係

白山信仰では、白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ)=**菊理媛神(くくりひめのかみ)**が主祭神ですが、

平泉寺白山神社ではこれに加えて、伊弉諾尊・伊弉冉尊・栲幡千々姫尊が祀られています。この三柱を合わせて、

🔸**「白山三所権現(はくさんさんしょごんげん)」**

と呼びます。つまり、

平泉寺白山神社において栲幡千々姫尊は、

白山三神の第三の御神として重要な位置を占めています。

🔶 4. 平泉寺での信仰的意味

平泉寺白山神社における栲幡千々姫尊は、

単に織物神ではなく、生命を生み出す女性的霊力・調和・清浄の神として信仰されました。白山信仰が重んじる「水の浄化」「再生」「結縁」の思想とも深く結びつき、

彼女は「生成と調和の母神」として崇敬されたのです。また、神仏習合時代には、

栲幡千々姫尊は仏教の「吉祥天」「弥勒菩薩の母」などと同一視されることもありました。

つまり、豊穣・美・福徳を授ける仏教的女神と重ねられていたのです。

🔶 5. 平泉寺白山神社における祀られ方

平泉寺白山神社では、

本社の三所権現のうちの一柱として祀られています。

- 第一所:伊弉冉尊(いざなみのみこと)

- 第二所:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

- 第三所:栲幡千々姫尊(たくはたちぢひめのみこと)

このうち栲幡千々姫尊は、**天上界と地上界を結ぶ「中つ神」**として位置づけられ、

伊弉諾・伊弉冉という創造神とともに、天地生成の調和を担う神と考えられました。

🔶 6. 象徴・ご神徳

面 意味・ご利益 女性守護 女性の守り神、安産・子宝・良縁 生活・手仕事 機織・裁縫・芸術・創造の神 調和 家庭円満、自然との調和 浄化 心身を清め、穢れを祓う力

🔶 7. まとめ

項目 内容 神名 栲幡千々姫尊(たくはたちぢひめのみこと) 系譜 高皇産霊神の娘・天忍穂耳尊の妻・瓊瓊杵尊の母 白山信仰での位置 白山三所権現の第三所 性格 清浄・調和・生成を司る女神 ご利益 良縁・安産・芸術・心身の清め 神仏習合期の本地 吉祥天・弥勒母などと同一視

なるほどと言えない複雑な位置付けですね。

白山三所権現の第三所というところがなんとも意味不明な感じがしてしまいます。

そもそも、ChatGPTが言うところの白山三所権現って??

どうなのよ??

謎が謎を呼ぶ??

次回はその辺りを深掘りしてみます。

コメント