一の鳥居から二の鳥居へと向かう参道 その1

一の鳥居

写真は三十三式年大祭の時の一の鳥居です。

国旗が配されていました。

平時はこんな感じです。

参道の様子

樹齢数百年の杉の巨木が立ち並ぶ参道の様子は圧巻です。

式年大祭の日は参道が参拝の行列で埋め尽くされました。

芭蕉の句碑

鳥居をくぐってすぐ左手には芭蕉の句碑があります。

うらやまし

浮世の北の

山桜

元禄5年(1692年)1月16日、金沢の門人句空に贈った句だそうです。

金沢の神社にも同じ句の石碑が残されています。

金沢市の野蛟神社

御祭神 高皇産靈神 猿田彦神 事代主命 野椎神

鎮座地 金沢市神谷内町ヘ1

野蛟神社境内の「芭蕉 句碑」

うらやまし

うきよのきたの

やまざくら「うらやまし 浮世の北の 山桜」

随行の河合曽良を伴って、大樋口より金沢に入ったのが、元禄2年(1669年)と言われ、桜の季節・・?

https://www.ishikawa-jinjacho.or.jp/shrine/j0259/

広々とした眺めの中の歌であり、現在よりは高台と思う。また、神谷内には「うわの」と呼ばれる所に野蛟神社が有ったそうで、その上り口には「赤鳥居」があった、(現在は境内入口にありますが、)前田の殿様が参勤交代で神社の前を通るときには、必ず駕籠・馬より降りて、神社へ参拝されたと伝わっています。その街道には見事な老松が偉観を誇っていたそうです。

どういう経緯で、平泉寺に芭蕉の句碑が置かれたのか気になるところではありますね。

手水舎

その右手には手水社があります。

青銅製の龍

龍神様の浄水で手と口を浄めます。

紫陽花の花

白山神社社務所(旧玄成院)

手水社の左手には社務所があります。

元々は玄成院と呼ばれていた顕海僧正の住まいでした。

一向一揆で平泉寺が焼失した時、難を逃れた顕海僧正が9年後に戻ってきて住まいとしたのがこの玄成院です。

https://heisenji.jp/map/

現在は社務所でお札やお守り、朱印を受けられます。

顕海は後に弟子の専海に玄成院を譲り、隠居寺として顕海寺を建てたようですね。

中に入ってみます。

永平寺の石燈籠

社務所の前には小さな石灯籠があります。

当社は曹洞宗(そうとうしゅう)とも縁が深くあります。曹洞宗の開祖であり、永平寺を開いた道元禅師(どうげんぜんじ)は、宋に渡るにあたり白山の神の加護を祈りました。

また、永平寺第三世義介禅師は、白山の神に水を請うた翌日、永平寺に清い水が湧き出たので、これを白山水と名付けました。社務所前の石燈籠は、1690年(元禄3年)に永平寺の万圓禅師(ばんえんぜんじ)により寄進されたものです。

https://heisenji.jp/map/

現在も、毎年7月永平寺の雲水(修行僧)は必ず白山の山開きの日に白山に登り、下山の折に白山平泉寺を訪れ神前読経をします。

なるほど、永平寺には白山水という湧き水があるのですね。

今度訪れたら確かめてみましょう!

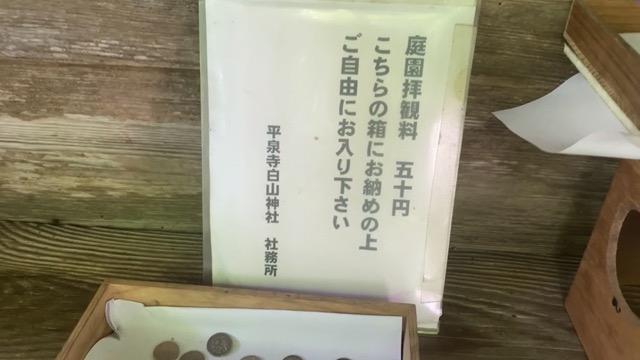

旧玄成院庭園の拝観料は50円

社務所の軒先にはおみくじと庭園拝観料の投げ銭コーナーがあります。

こちらの箱にお納めの上 ご自由にお入りください。

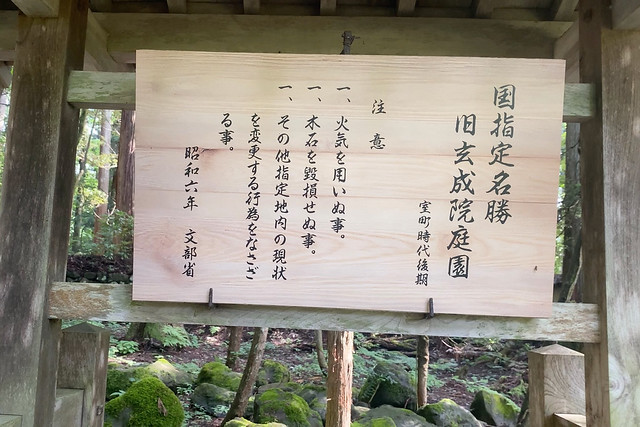

この旧玄成院庭園は、500年ほど前、室町幕府の将軍を補佐した管領 細川高国 による作庭と伝えられ、昭和5年(1930)旧文部省により国の名勝の指定を受けています。

細川高国は、戦国時代の戦乱のただなかを生き、その生涯を享禄4年(1531)に尼崎で閉じました。享年、48歳でした。

絵にうつし石をつくりし海山を

のちの世までも目枯れずや見んという辞世の歌をのこしています。

https://heisenji.jp/nationally-designated-place/

左手の手前に、仙人の住むという蓬莱島へ向かう船に見立てた櫟の木があります。

https://heisenji.jp/nationally-designated-place/

櫟の木の横の平たい大きな石が礼拝石。その向こうに海に見立てた枯れ池、そして、枯れ池の海の左手に亀島があり、亀はその背中に蓬莱山を表す杉を背負っています。

亀の頭は海中にあり、大きな亀手石も見えます。亀の尾は、ダイナミックに瀧の石組にはねあがっているように見えます。

右手には鶴島があります。

鶴島は凛と立つ鶴のふっくらした羽をも表しています。

この蓬莱島の鶴と亀の石組は道教による不老不死の思想を表現したものです。

さらに、亀の左手は石橋となっており、古来橋は、その先が浄土であると考えられています。

浄土への石橋を渡り、目を上に向けてみますと、中央の小高い築山の上に立石が見えます。

立石をうずまき状にかこむ石組があります。

これは古代インドの宇宙観にもとづくもので、仏たちの住む浄土を石組で表しており、立石が世界の中心の須弥山を示しています。この庭園が造られてより、亀は鶴を見つめ鶴は須弥山を仰ぎ続けて500年。

https://heisenji.jp/nationally-designated-place/

この庭にこめられた思いを、配された石組が今も語っているようです。

うーん、、、。

説明がよく理解できません^^;w

望遠レンズを持ち込んで、さらに細部を撮影しなおしたいものですね。

いつの日にかリベンジじゃ!w

それでは参道に戻ります。

置き石を歩いて戻ります。

個人的な感想

この庭園に関してはよくよく下調べをした上で望まないと、良さがわからないと思いました。

枯山水や岩とか橋等は苔に覆われて自然と一体化していて、ぱっと見どこに何があるのか初見では見分けがつかない^^;

鶴石、亀石等事前に構成要素を把握した上で、それらを特定して確認するということがこの庭園を鑑賞する上での醍醐味になると思われますね。

高倍率の望遠ズームで、しかもF値の明るい玉を携えて挑むことをお勧めします。

最後にAIによる解説を載せておきます。

CahtGPTによる解説

平泉寺白山神社(へいせんじはくさんじんじゃ)境内に残る「旧玄成院庭園(旧玄上院とも)」は、室町時代末期に作庭された日本庭園で、以下のような魅力があります。

⸻

🏯 旧玄成院庭園の概要

• 作庭者:細川高国(室町幕府の管領)が500年前に作庭したと伝えられています。

• 指定:昭和5年(1930年)に国の名勝に指定され、後に国の史跡内にある名勝として扱われています。

• 形式:回遊式枯山水庭園で、北陸地方に現存する最古級の庭として知られています。

⸻

🪨 庭の見どころと遺構

1. 蓬莱(ほうらい)島と亀島・鶴島の石組

• 亀の石島には杉を、鶴の石島には羽をかたどった石を配置し、道教の“不老不死”思想を表現。

2. 石橋と滝石組

• 亀島の左手には「浄土へと続く石橋」、枯滝を模した石組は滝石組として構成されています。

3. 築山と須弥山石組

• 中央の築山上には立石を配し、その周囲の石組で須弥山を象徴。宇宙観と仏教的イメージが取り込まれています。

4. 苔と枯山水の調和

• 檜林と苔のふかふかした緑が光と影を織り成し、「福井の苔寺」と呼ばれる静寂さを醸し出しています。

コメント