御手洗池 みたらしいけ おみたらし(平泉)

参道を進んでゆくと左手に御手洗池の案内板が現れます。

進んでみます。

神泉(しんせん)

降ってゆくと右手に神泉が現れます。

神泉は1300年の昔から現在に至るまで、懇々と水が湧き出ています。

神泉の中を覗いてみる。

確かに水が湧いていました。

御手洗池(平泉)

神泉から湧き出た霊水を湛えたのが御手洗池(平泉)です。

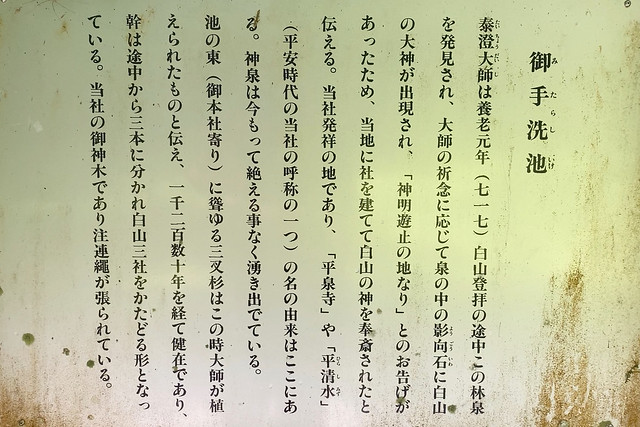

御手洗池の解説

御手洗池についてChatGPTに聞いてみた

🕊御手洗池とは?

- この小さな池は、神社の参道脇に位置し、白山開山の起点とされる場所です 。

- 池は「平泉」「平清水」とも呼ばれ、茅渟(ちぬ)の高僧・泰澄大師が717年、白山への登拝途中にここで湧泉を発見し祈ったと伝わります 。

🔱神託と由来

- 大師が池のほとりで祈ると、池中央の「影向岩(ようごいわ)」の上に白山大神(女神)が顕現し、

- 「白山山頂に向かいなさい」とのお告げがあったといわれます。

- これが当神社の起源となり、祠が建立され、やがて宗教都市として栄えることとなりました

影向岩(ようごいわ)

これが今でも残る影向岩(ようごいわ)です。

拡大してみましょう。

この岩のところに白山の女神様が現れたとされています。

池の対岸から見た鳥居

泰澄大師による白山開山と当社の始まり

当社は養老元年(717)の泰澄大師による白山開山からほどなく、泰澄自身の手によって創建されました。当時は平泉や平清水(ひらしみず)と呼ばれていたことが知られています。

泰澄は越前(福井県)の人で、越知山(おちさん)で修行し、女神(白山大神)の招きに応じて、同年4月1日勝山の地を踏まれ、さらに東の林泉にたどり着かれました。

現在も、平泉寺白山神社の一角にあって滾々(こんこん)と水が湧き出ている御手洗池(おみたらし、つまり平泉)がそれにあたります。

その泉のほとりで祈っていますと、ふたたび女神が、泉の中の影向石(ようごいわ)に出現、白山登拝を促しました。そこで泰澄は、二人の行者、淨定行者(きよさだぎょうじゃ)と伏行者(ふせのぎょうじゃ)とを伴って、白山に十泊以上かけて登拝されました。

これが白山の開山と伝えられているものです。平泉は「坂の下から湧き出る泉」をいい、「ひら」は坂や崖を意味する非常に古い古語です。

三人は山頂での千日におよぶ修行ののち下山、御手洗池(平泉)のほとりに白山大神(女神、伊奘册尊/いざなみのみこと)を祀る祠(ほこら)を建て、その傍らにお住まいになり修行に励まれました。

これが当社の始まりです。

https://heisenji.jp/hakusan-shirine/about/

平泉寺白山神社のHPからの引用によれば、この御手洗池が平泉寺白山神社の始まりとされているようですね。

この池は、水の透明感がもの凄く高いのだけれど、底には泥が堆積していて、フカフカしているように見えました。

泥を掻き回せば忽ち泥水のように濁ると思われるのだけど、そんな危うい状況の中で極めて透明な状態を保っている不思議な水です。

鳥居の背後には苔で覆われた石段があります。

現在は石段を進むことは禁止されているように見えました。

御神木 泰澄大師お手植え

この平泉には泰澄大師お手植えとされる杉の木が御神木として今でも残されていました。

注連縄(しめなわ)がかけられていました。

この御神木は上の方で幹が三つに分かれていて、白山の三山、三所権現を表しているのだと言われております。

樹齢は1300年だと言われているようです。

神水は地より湧き出でて、その傍の御神木は天へと伸びる。

この場所が平泉寺白山神社の原点、天と地を貫いて流れるパワーの源なのだと感じられますね。

コメント